御影石とは何か——定義・語源・大理石との違い

御影石とは、日本において花崗岩を指す呼び名であり、古くから建築や墓石などに幅広く用いられてきました。その名前は、兵庫県神戸市東灘区の「御影」という地名に由来しており、ここで産出した高品質の石が全国に知られることで定着したとされています。御影石は硬度が高く耐久性に優れることから、現代でも外壁材や床材などの構造物に欠かせない存在です。この章では、御影石の定義と成り立ち、そして大理石との違いを整理して解説します。

御影石の定義と成り立ち

御影石とは、岩石学的には花崗岩に分類される深成岩です。地下深くでマグマがゆっくりと冷却され、石英・長石・雲母などの鉱物が結晶化することで形成されます。この過程で生まれる粒状の結晶構造が特徴で、石全体に均一な強度と美しい模様を与えます。御影石は比重が大きく風化に強いため、古代から石垣や鳥居、道路の舗装などに使われてきました。また、産地ごとに鉱物の含有割合が異なるため、白・黒・グレー・赤など多様な色味を持ち、模様も一つひとつ異なります。これらの特性から、御影石は「二つとして同じものがない天然石」として高い評価を受けています。

大理石との違い

御影石とよく比較される石材に大理石がありますが、その成り立ちや用途は大きく異なります。御影石が火成岩の花崗岩であるのに対し、大理石は石灰岩が変成作用を受けて再結晶化した変成岩です。御影石は硬度が高く吸水率が低いため、屋外や水回りでも使用でき、外壁・床・墓石・キッチン天板など耐久性が求められる場所に適しています。一方、大理石は加工が容易で光沢が美しいため、ホテルや美術館の床・壁・カウンターといった内装材として好まれます。ただし、大理石は酸に弱くシミが残りやすいため、屋外使用や水回りには不向きです。このように、両者は「丈夫さ」と「美しさ」のバランスが異なり、用途に応じて選ばれる石材だといえるでしょう。

御影石の基本的な特徴

御影石は古くから日本や世界各地で利用されてきた代表的な天然石であり、その最大の魅力は優れた耐久性と低い吸水率にあります。建築資材や墓石として幅広く採用されているのも、この物性に裏付けられた信頼性があるからです。御影石は火成岩の一種である花崗岩に分類され、石英・長石・雲母といった鉱物が結晶状に組み合わさった緻密な構造を持っています。硬く密度が高いため、外部からの衝撃に強く、風雨や日射にさらされても長期にわたり美しい外観を維持できます。このような性質により、御影石は駅の階段や舗道、公共建築物の外壁など利用環境が厳しい場所でも安心して使用され続けています。

耐久性と吸水率の低さ

御影石の大きな特徴は高い耐久性にあります。モース硬度で表すと6〜7程度と非常に硬く、日常生活で使用する鉄やガラスよりも強いレベルに位置します。そのため擦れや摩耗に強く、駅や商業施設の床材など人の往来が激しい場所にも適しています。また、御影石は吸水率が低いことでも知られています。一般的な吸水率は0.3%以下とされ、水を含みにくい性質を持つため、湿気の多い環境や雨にさらされる外部でも劣化が進みにくいのです。この特性により、墓石や外構材、橋の欄干など長期にわたり耐用が求められる場面で多く採用されてきました。さらに、低い吸水率は凍結や膨張による割れを防ぐ効果もあり、寒冷地においても安定した性能を発揮します。

気候や環境による劣化の注意点

御影石は強固な石材ですが、万能ではありません。長い年月を経る中で気候や環境による劣化が見られる場合があります。例えば、寒冷地では水分が石の微細な隙間に入り込み、凍結と融解を繰り返すことでひび割れや剥離が起こるリスクがあります。また、酸性雨に含まれる酸成分は一部の石種に影響を与え、表面の光沢を失わせることがあります。海沿いの地域では塩分を含んだ潮風によって変色やサビの発生が起きやすくなるのも注意点です。これらの劣化を防ぐためには、撥水処理や定期的な洗浄を行うことが重要であり、施工時には水はけを考慮した設計を取り入れることで長寿命化が可能となります。御影石を選ぶ際には、その設置環境に応じた石種の選定やメンテナンス方法を理解しておくことが、長く美しさを保つための秘訣です。

色と産地で見る御影石の多様性

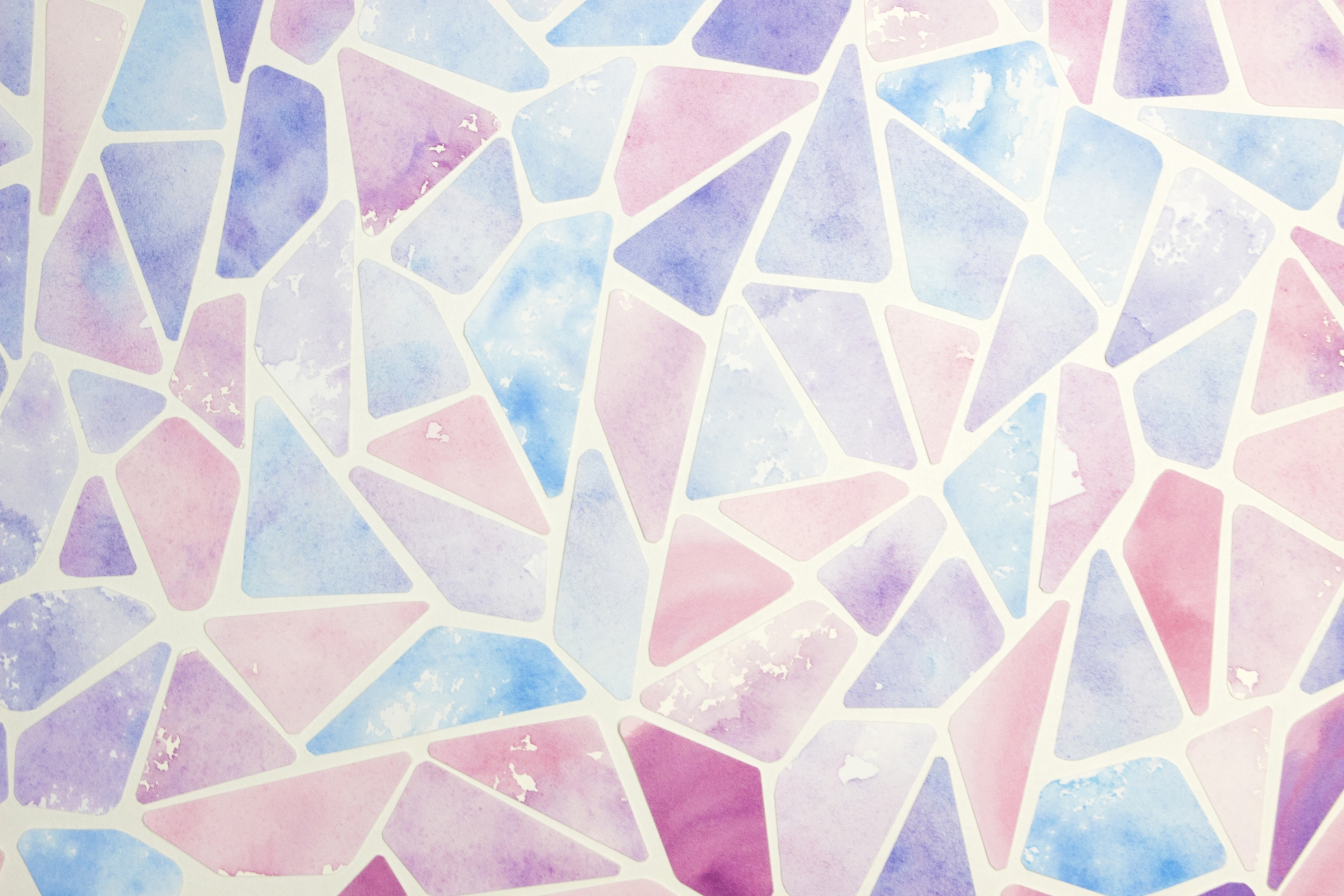

御影石は花崗岩を中心とした石材であり、その魅力のひとつは色や模様の豊富さにあります。一般的に「御影石」と聞くと黒やグレーをイメージする方が多いですが、実際には白・ピンク・赤・緑・青・マルチカラーといった多彩な色合いが存在します。色の違いは石に含まれる鉱物の組成や産地の地質環境によって生まれるため、同じ御影石でも産地ごとに印象が大きく異なるのです。ここでは色の系統と主な産地を整理し、用途に応じた選び方を解説します。

色系統ごとの特徴

御影石の色系統には、それぞれ独自の表情と使われやすい場面があります。白系の御影石は清潔感と明るさを演出でき、外壁や内装の床に適しています。黒系の御影石は重厚感があり、墓石やモニュメントなど荘厳な印象を与えたい場面で多く用いられます。グレー系は中庸で落ち着いた印象を持ち、公共施設や歩道など実用性が求められる場所で活躍します。

また、ピンクや赤系の御影石は華やかさを与えるため、記念碑や建物のアクセントに採用されることがあります。緑系や青系の御影石は産出量が少なく希少ですが、深みのある独特な色合いで個性を演出できます。さらに、複数の色が混ざり合うマルチカラー系は流れるような模様が特徴的で、デザイン性を重視する建築に取り入れられています。このように色ごとの特徴を理解することが、御影石選びの大きなポイントとなります。

国内外の主な産地

御影石は日本国内でも古くから採掘されており、庵治石(香川県)や大島石(愛媛県)は国産御影石の代表格として知られています。これらはきめ細やかな石目と耐久性の高さから、高級墓石や建築用材として高く評価されています。また、稲田石(茨城県)や真壁石(茨城県)は色調が明るく、公共施設やモニュメントに数多く採用されています。

一方、海外に目を向けるとインド産のニューインペリアルレッドやブラジル産のカパオボニートなど、赤系の御影石が有名です。南アフリカ産のインパラブラックやジンバブエ産のブラックは黒御影石として世界的に流通しており、高級感を求める用途で広く使用されています。さらに、ノルウェー産のブルーパールは青みを帯びた結晶が光を反射し、独特の輝きを放つ希少石として人気があります。このように、国内外の産地ごとに特徴が異なるため、用途やデザインに応じて選ぶことが重要です。

【表】色系統×代表石種×産地×用途の早見表

| 色系統 | 代表石種 | 主な産地 | 主な用途 |

|---|---|---|---|

| 白系 | 稲田石・ルナパール | 茨城県・イタリア | 外壁・内装床・記念碑 |

| 黒系 | 大島石・インパラブラック・ジンバブエブラック | 愛媛県・南アフリカ・ジンバブエ | 墓石・モニュメント・外構 |

| グレー系 | 真壁石・浪花白 | 茨城県・中国 | 公共施設・歩道・外壁 |

| 赤系 | ニューインペリアルレッド・カパオボニート | インド・ブラジル | 記念碑・建築外装・アクセント |

| 緑系 | ベルデホンテン | 南アフリカ | 建築装飾・造園 |

| 青系 | ブルーパール | ノルウェー | 高級建築内装・家具 |

| マルチカラー系 | パラダイス | インド | デザイン性重視の外壁・床 |

この早見表を活用することで、御影石の色系統・代表石種・産地・用途を一目で把握できます。選択肢を整理することで、建築や墓石などの用途に合わせた最適な御影石選びが可能になります。

御影石の仕上げ方法と特徴

御影石は硬度が高く耐久性に優れる石材ですが、その美しさや機能性を最大限に活かすためには「仕上げ方法」の選び方が重要です。仕上げによって表面の光沢や質感が大きく変化し、建築物や墓石、外構などでの用途に適したスタイルを選ぶことが求められます。さらに、仕上げごとにメンテナンス性や防滑性も異なるため、見た目だけでなく使用環境まで考慮する必要があります。ここでは御影石の代表的な仕上げ方法と、それぞれの特徴について詳しく解説します。

代表的な仕上げ6種

御影石の仕上げは大きく分けて6種類が一般的に使用されています。それぞれに意匠性・安全性・施工コストの違いがあるため、利用目的に応じた選択が不可欠です。

- 本磨き仕上げ:鏡面のように磨き上げる方法で、高級感を演出します。ただし屋外では光沢が劣化しやすい点に注意が必要です。

- 水磨き仕上げ:半光沢に仕上げる方法で、落ち着いた風合いが特徴です。室内の床や壁に適しています。

- ジェットバーナー仕上げ:高温バーナーで表面を焼き、自然な凹凸を生み出す方法です。防滑性に優れるため外構に適します。

- ビシャン仕上げ:特殊なハンマーで叩き、均一な凸凹をつける方法です。ナチュラルな質感と防滑効果を両立します。

- サンドブラスト仕上げ:砂を吹き付けて表面を削る方法で、文字彫刻や模様入れにも利用されます。

- こぶ出し仕上げ:表面を意図的に荒らし、力強い立体感を演出する方法です。石材の重厚さを強調する際に用いられます。

このように仕上げの種類によって、御影石は高級感のある鏡面から自然で素朴な風合いまで幅広く表現できます。

仕上げによる意匠性と防滑性

仕上げ方法は見た目の印象と安全性を大きく左右します。本磨き仕上げは光沢が強く高級感を演出できますが、濡れると滑りやすいという課題があります。一方でジェットバーナー仕上げやビシャン仕上げは防滑性に優れるため、玄関アプローチや外構など人が頻繁に歩行する場所に適しています。さらに、水磨き仕上げは落ち着いた意匠性を持ち、ホテルのロビーや室内階段などに好んで用いられます。このように仕上げの違いが利用環境での快適性を左右することを理解しておくことが大切です。

メンテナンス性の違い

仕上げの種類によって清掃や維持管理のしやすさにも差が出ます。本磨き仕上げは表面が滑らかで汚れが付きにくい一方、酸に弱い石種では光沢が失われやすいため注意が必要です。ジェットバーナーやビシャン仕上げは防滑性に優れる反面、凹凸に汚れが入りやすいため、定期的な高圧洗浄などが推奨されます。サンドブラストやこぶ出し仕上げは質感が荒く水分を保持しやすいため、シミやカビの防止対策が不可欠です。つまり、仕上げ選びは見た目だけでなく維持のしやすさを考慮することが重要なのです。

【表】仕上げ方法×用途別メリット・デメリット比較

| 仕上げ方法 | 主な用途 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 本磨き仕上げ | 内装・カウンター・壁面 | 高級感がある/表面が滑らかで清掃しやすい | 屋外では光沢劣化/滑りやすい |

| 水磨き仕上げ | 室内床・階段・ロビー | 落ち着いた風合い/上品な印象 | 光沢が控えめ/外構には不向き |

| ジェットバーナー仕上げ | 外構・アプローチ・階段 | 防滑性に優れる/自然な風合い | 汚れが溜まりやすい/清掃に手間 |

| ビシャン仕上げ | 外壁・舗道・広場 | 均一な凸凹で防滑性あり/ナチュラルな質感 | 凹凸に汚れが残る/定期的な清掃が必要 |

| サンドブラスト仕上げ | 記念碑・模様彫刻・外壁 | 模様や文字加工に適する/マットな質感 | 水分を吸いやすい/シミが出やすい |

| こぶ出し仕上げ | 外構・石垣・モニュメント | 力強い立体感/重厚な雰囲気 | 水分保持でカビの懸念/施工に手間がかかる |

御影石の用途と選び方のポイント

御影石は耐久性と多彩な色合いを兼ね備えた石材であり、古くから建築や造園の分野で幅広く利用されてきました。特に外壁や床、外構といった人の目に触れる部分に使用すると、空間全体に高級感と重厚感を与えられます。しかし使用する部位によって求められる条件が異なるため、それぞれに適した選び方を理解することが大切です。ここでは代表的な利用場所ごとのポイントを詳しく整理します。

外壁・床・外構での適材適所

外壁に御影石を使用する場合、もっとも重要なのは耐候性です。強い日射や雨風にさらされても変色しにくい石種を選ぶことが必要です。特に白系やグレー系は汚れが目立ちにくく、建物の印象を長く保てる点でおすすめです。さらに仕上げ方法も選定の基準となり、外壁には光沢が出る本磨き仕上げよりも、落ち着いた質感を演出できる水磨き仕上げやジェットバーナー仕上げが好まれる傾向があります。

床材として御影石を利用する際は、強度に加えて滑りにくさが求められます。玄関ホールや公共施設のエントランスでは多くの人が歩くため、ビシャン仕上げやサンドブラスト仕上げのように表面に凹凸を施したものが安全です。これにより雨の日でも滑りにくくなり、利用者に安心感を与えることができます。また床材は常に摩耗にさらされるため、吸水率の低い御影石を選ぶことが長寿命化につながります。

外構に御影石を使用すると、建物全体に統一感を持たせられます。庭のアプローチや駐車場、外階段などは、自然な風合いを演出するジェットバーナー仕上げが人気です。特に外構は雨水や泥による汚れが避けられないため、色むらやサビが目立ちにくい黒系やグレー系が実用的です。外構材は視覚的な美しさだけでなく耐久性とメンテナンス性を兼ね備えていることが重要であり、その点で御影石は優れた選択肢といえるでしょう。

このように外壁・床・外構それぞれの条件に合わせて御影石を選ぶことで、機能性とデザイン性を両立できます。使用環境や仕上げ方法を正しく理解し、適材適所の選定を行うことが、長く快適に御影石を活用するための最大のポイントです。

まとめ

ここまでお読みいただき、誠にありがとうございます。御影石は花崗岩を指す日本独自の呼び名であり、古くから建築資材や墓石として生活に根付いてきました。その魅力は高い耐久性・低い吸水率・多彩な色味や模様にあり、用途や仕上げ方法によって空間にさまざまな表情を与えてくれます。さらに、大理石との違いや施工環境に応じた使い分けを理解することで、より安心して取り入れることが可能です。

タイルスタイルでは輸入タイルを豊富に取り揃えており、デザイン性や耐久性を活かした空間づくりにご活用いただけます。