タイルやコンクリートに発生する白華現象(エフロレッセンス)とは?

タイルやコンクリートに見られる白華現象(エフロレッセンス)とは、建材の表面に白い粉や筋状の結晶が現れる現象を指します。これはセメントを含むモルタルやコンクリートの内部からカルシウム成分が溶け出すことで発生する現象です。雨水や地下水が建材に浸透し、成分を溶かして表面へ運び、空気中の二酸化炭素と反応することで炭酸カルシウムが生成されます。その結果、白く固まった汚れが浮き出るのです。

白華現象は専門的には「エフロレッセンス」とも呼ばれ、俗に「鼻タレ」と言われることもあります。この現象自体は無害ですが、見た目に大きな影響を与え、美観を損なう原因となります。また、結晶化が進むと硬化して落としにくくなり、メンテナンス作業が難航する場合もあります。

さらに、白華現象は内部に水が侵入しているサインとも捉えられます。外壁や床に白華が現れることは、施工不良や経年劣化によるひび割れが存在する可能性を示しており、建物の状態を見極める重要な手掛かりにもなります。そのため、ただの汚れと軽視せず、適切な点検や除去が必要です。

白華現象の基本的な意味と建物に与える影響

白華現象の基本的な意味は、建材内部の水分が化学反応を起こし結晶として析出する現象であるという点です。セメント由来のカルシウム成分が水に溶け、空気中の二酸化炭素と反応することで白い炭酸カルシウムとなります。初期段階では粉末状ですが、進行すると固形物となり表面に強固に付着します。

建物に与える影響としては、まず外観の美しさを著しく損なう点が挙げられます。特に外壁タイルや床面など人目につく場所に白い筋が残ると、築年数が浅くても古びた印象を与えてしまいます。また、白華が進んだ部分にそのまま塗装を行うと塗料の付着不良を引き起こす恐れがあり、メンテナンス工事全体の耐久性を低下させる危険性もあります。

さらに、白華は内部への水分侵入を知らせる警告サインでもあります。雨水や地下水がコンクリート内部まで入り込んでいる場合、鉄筋コンクリート構造では鉄筋の腐食を招く可能性があり、長期的には建物の安全性にも影響を及ぼしかねません。見た目の問題にとどまらず、構造上のリスクを把握するための重要な指標として白華現象を捉えることが大切です。

白華現象が起こる発生メカニズム

白華現象は、タイルやコンクリートといった建材に含まれるセメント成分の化学反応によって発生します。セメントの主成分であるカルシウム化合物が水分に溶け出し、その後空気中の二酸化炭素と反応することで表面に白い結晶が析出するのです。この白い結晶は炭酸カルシウムと呼ばれ、表面に付着するとタイルやコンクリートが白く濁ったように見えてしまいます。

特に建物にひび割れや隙間がある場合、雨水が容易に浸入して内部からカルシウム分を溶かし出します。その水分が乾燥する過程で表面に析出し、時間の経過とともに白い粉状から固い結晶状へと変化していきます。このプロセスを繰り返すことで白華は徐々に広がり、美観を大きく損ねることになります。

また、白華は美観の問題にとどまらず、背後に水分の侵入経路が存在しているサインでもあります。つまり、表面に白い跡が出ているということは、内部に常に湿気や水分が存在している状態を示すため、放置すると構造劣化につながるリスクを孕んでいます。そのため、発生メカニズムを正しく理解することが、効果的な予防策や除去方法を考えるうえで非常に重要です。

カルシウム成分と水分・二酸化炭素の化学反応

白華現象は化学反応の積み重ねで発生します。まず、セメントやモルタルの中に含まれる水酸化カルシウムが雨水や地下水などに溶け出します。その後、この溶け出した成分が建材表面に移動し、空気中に存在する二酸化炭素と反応します。この反応によって炭酸カルシウムが生成され、タイルやコンクリートの表面に白い結晶として残るのです。

反応式で表すと以下のようになります。

| 反応段階 | 化学式 | 生成物 |

|---|---|---|

| 水分が浸入しカルシウム成分が溶出 | Ca(OH)2 + H2O → 溶液 | 水酸化カルシウム溶液 |

| 空気中の二酸化炭素と反応 | Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O | 炭酸カルシウム(白い結晶) |

この反応が繰り返されると、表面に粉状の白華が現れ、やがて硬い結晶として固着していきます。特に冬季や湿潤環境では乾燥と湿潤が繰り返されやすく、この現象が顕著になります。つまり、白華現象は単なる見た目の問題ではなく、建物内部で水分が絶えず動いている証拠とも言えるのです。

第一次白華と第二次白華の違いと発生条件

タイルやコンクリートに発生する白華現象には、大きく分けて第一次白華と第二次白華があります。両者は発生時期や原因が異なるため、症状の出方や対処の仕方も変わります。特に施工直後に起こるか、経年劣化で現れるかという違いを理解することが、効果的なメンテナンスにつながります。

施工直後に発生する第一次白華の特徴

第一次白華は、タイル目地やコンクリートが完全に硬化する前に雨水にさらされることで発生します。セメント中のカルシウム成分が水に溶け、表面に移動して白い粉状や筋状の汚れとなって現れます。特に冬季などセメントの硬化が遅れる環境や、乾燥が早い状況での施工で起こりやすいのが特徴です。

施工後数日で見られることが多く、初期段階であればブラシやスポンジで簡単に除去できます。そのため建物の耐久性や安全性に直接影響することは少ないですが、美観を損ねるため、早期に対処することが望ましいです。

経年劣化で現れる第二次白華のリスク

第二次白華は、施工から年数が経過した後に起こる現象で、タイル裏面やコンクリートのひび割れから侵入した雨水が長期間かけて成分を表面に押し出すことで発生します。初期の白い粉状ではなく、次第に硬い結晶となり固着するため、見た目の劣化が顕著になり除去も難しくなります。

この段階では内部に雨水が回っているサインであり、タイルの接着不良や鉄筋の腐食を引き起こす可能性もあります。さらに放置すればタイルの剥落や落下事故につながる危険があるため、発見した場合は早めに専門業者に相談し、点検や修繕を行うことが重要です。

白華現象がもたらす美観低下と潜在的リスク

タイルやコンクリートに現れる白華現象は、一見すると単なる白い汚れのように見えますが、放置すると建物の美観を大きく損なうだけでなく、内部構造にまで影響を及ぼす可能性があります。特に外壁や床の表面に白い筋や結晶が広がると、築年数以上に古びた印象を与え、資産価値の低下につながる恐れがあります。さらに、白華の発生は内部に水分が浸入しているサインでもあるため、建物の耐久性に関わる重大なリスクとして捉える必要があります。

外壁や床の見た目を損なう問題

白華現象が広がると、外壁や床に白い粉末状の付着物や結晶が浮き出てきます。これにより、本来のデザイン性や色合いが隠れてしまい、景観の美しさが著しく低下します。特に商業施設や集合住宅では、来訪者や入居者に与える印象が悪化し、清潔感や信頼感を損なう要因となり得ます。また、床に発生する場合は、歩行時に粉が靴に付着して室内を汚す原因にもなるため、生活環境の快適さも失われてしまいます。

接着不良や内部鉄筋の腐食につながる可能性

白華現象は単なる表面的な現象ではなく、内部に水分が侵入している証拠でもあります。そのため、放置するとタイル裏側のモルタルが劣化し、接着不良によるタイルの浮きや剥落を引き起こす恐れがあります。さらにコンクリート内部に水分が浸透すると、鉄筋が酸化して錆びの進行を招きます。この錆は膨張して周囲のコンクリートを押し割り、ひび割れや剥離といった深刻な被害を引き起こすこともあります。こうした現象は建物全体の安全性に直結するため、早期に除去や補修を行うことが重要です。

白華現象が発生しやすい環境条件

タイルやコンクリートに起こる白華現象(エフロレッセンス)は、単なる見た目の問題だけでなく、建物の耐久性や安全性にも影響を及ぼす可能性があります。特に環境条件が悪い場合は症状が進行しやすく、除去や修繕の手間が増えることも少なくありません。そのため、発生を未然に防ぐには、どのような環境で白華現象が生じやすいのかを理解することが重要です。以下では気候条件や土壌・立地条件といった要因について詳しく解説していきます。

冬季や湿潤環境で進行が早まる理由

白華現象は冬季や湿潤環境で進行しやすいとされています。これは、低温下ではセメントが硬化する速度が遅く、内部の水酸化カルシウムが長期間にわたり水分と接触しやすいためです。さらに、雨や雪による過剰な水分がタイルやモルタル内部に浸透すると、カルシウム成分が表面に溶け出すリスクが高まります。乾燥しにくい環境では、表面に析出した物質が炭酸カルシウムとして結晶化しやすくなり、結果的に白い筋や結晶が顕著に現れるのです。つまり、湿度が高く気温が低い条件が重なることで、白華現象の進行は一層早まる傾向があります。

また、冬季は昼夜の温度差が大きく、建材の膨張と収縮が繰り返されます。この現象が微細なひび割れを誘発し、そこから水分が浸透して白華現象の原因となるカルシウム成分が移動しやすくなるのです。したがって、寒冷地や降水量の多い地域では特に注意が必要です。

土壌条件や立地が与える影響

白華現象の発生は、建物周辺の土壌条件や立地環境にも大きく左右されます。例えば、粘性土のように水はけが悪い土地では、常に湿気が建物に影響を与えやすくなります。その結果、タイルやレンガの裏側に水が溜まり、カルシウム成分が析出しやすくなるのです。一方、砂質土のように水はけが良すぎる場合も、雨水が一気に流れ込み、ひび割れ部分から内部へ浸透するリスクが高まります。

さらに、立地条件によっても白華現象の発生頻度は変わります。北側や日当たりの悪い面は乾燥が遅いため、常に湿潤状態が続きやすく、症状が長引く傾向があります。逆に南側でも、直射日光と乾燥による乾湿の繰り返しが激しい場合は、成分の移動が活発化して白華現象を引き起こすことがあります。つまり、「水が侵入しやすく」「乾燥しにくい」環境が整っていると、白華現象は必然的に発生しやすくなるのです。

このように気候・土壌・立地といった環境条件を把握しておくことは、白華現象を予防する上で欠かせません。施工前の地盤調査や排水設計、さらには防水処理の徹底などが効果的な対策となります。

白華現象の防止策

タイルやコンクリートに見られる白華現象(エフロレッセンス)は、一度発生すると完全に抑えるのが難しいため、あらかじめ予防策を講じることが重要です。建材に含まれるカルシウム成分が水分と反応して表面に白い結晶を形成する現象である以上、発生をゼロにするのは困難ですが、施工段階から水分の侵入を抑え、乾燥環境を整えることで大幅にリスクを軽減できます。ここでは実際の現場で実践される代表的な防止策を解説します。

施工時の養生と水分管理の重要性

白華現象は水分が大きな引き金となるため、施工時にどのように水をコントロールするかが防止の第一歩です。特にモルタルやコンクリートが硬化する前に雨水にさらされると、カルシウム成分が溶け出して第一次白華が早期に発生する可能性があります。そのため、施工後数日間はシートで覆うなどして雨養生を徹底する必要があります。また、冬季や乾燥環境では硬化が遅れたり急速に進んだりするため、適切な湿潤養生で水分を保持しつつ余剰水を排出するバランスが求められます。こうした管理を怠ると、外壁や床に早期の劣化サインが現れることになります。

防水材やエフロ防止混和剤を使った予防方法

近年では、材料レベルで白華を抑制する方法も広く用いられています。代表的なのが防水材の塗布やエフロ防止混和剤の添加です。防水材はタイル目地やコンクリート表面に施工し、水分の浸透を抑えて内部からカルシウム成分が流出するのを防止します。一方、防止混和剤はモルタルに混ぜ込むことでセメント成分と水分の反応をコントロールし、白華の発生を抑えます。これらを併用することで、美観を守るだけでなく塗装や仕上げ材の密着性を高め、長期的な耐久性を確保することができます。

乾式工法など構造的に防ぐ方法

施工方法そのものを工夫することで、白華現象を根本的に抑える手法も存在します。その代表例が乾式工法です。モルタルを使用しないでタイルや石材を固定するため、水分が内部に侵入する経路が少なく、結果として白華のリスクを大幅に減らすことができます。また、レンガ積みにおいても空積み工法を採用することで、モルタルによる成分流出を避けられます。こうした方法は初期コストが高い場合がありますが、長期的には美観維持・補修コスト削減・耐久性向上といった多くのメリットにつながります。

白華現象を除去する方法

タイルやコンクリートに発生する白華現象は、見た目の印象を大きく損なうだけでなく、塗装や防水処理の不良にもつながります。そのため、症状を発見した場合には適切な方法で確実に除去することが大切です。除去には軽度なケースから重度なケースまで複数の方法があり、それぞれに適した手順と注意点があります。症状の程度を見極めたうえで正しい方法を選択し、再発防止策と組み合わせて施工することが重要です。

軽度な白華をブラシやスポンジで取り除く

白華現象が発生して間もない段階では、粉末状の白い付着物が表面に見られる程度です。この段階であれば、硬めのナイロンブラシやメラミンスポンジを用いた物理的な擦り落としで比較的簡単に除去できます。作業時には乾いた状態で擦るのではなく、必ず水を使用しながら行うと効果的です。さらに除去後は残った水分を清潔な布でしっかり拭き取り、再び水分が残らないように乾燥させることがポイントです。初期段階の対応であれば、建物の美観を取り戻すだけでなくメンテナンスコストを抑える効果も期待できます。

酸性洗浄剤を使った化学的な除去

ブラシやスポンジで落ちにくい白華は、酸性洗浄剤を使った化学的処理が効果的です。白華の主成分である炭酸カルシウムはアルカリ性のため、酸によって溶解させることができます。市販のサンポールなどを薄めて使用する方法は家庭でも実践しやすく、比較的効果が高い手段です。ただし、濃度が強すぎるとタイルやモルタルを傷めるリスクがあるため、必ず希釈して少しずつ試すことが推奨されます。また、プロの現場では塩酸系の強力な洗浄剤(例:ハッカトル)が使われる場合もありますが、保護具の着用と適切な養生が必須です。施工後は残った酸を中和し、十分に水で洗い流してから乾燥させることで、次の工程に影響を残さずに済みます。

結晶化が進んだ白華を物理的に削り取る方法

長期間放置されて結晶化が進んだ白華は、ブラシや洗浄剤だけでは簡単に落ちません。この場合は、スクレーパーや皮スキ、ワイヤーブラシなどを使って物理的に削り取る作業が必要となります。作業中に力を入れすぎるとタイルやコンクリート自体を傷つける恐れがあるため、丁寧に少しずつ削り落とすのが基本です。さらに頑固な白華が残った場合には、物理除去と酸性洗浄を組み合わせて行うことで高い効果を得られます。このような処理は専門的な技術が求められる作業であるため、症状が深刻な場合は早めに専門業者へ依頼することが安心です。重度な白華を放置すると再発リスクが高まり、美観だけでなく構造上の安全性にも影響を与える可能性があるため、迅速な対応が欠かせません。

白華現象の除去後に行う改修と防止処理

白華現象を取り除いた後に何も処理をせず放置すると、同じ環境条件が揃った際に再び発生する可能性があります。そこで重要になるのが改修と防止処理です。特にタイル目地やコンクリートは水分の影響を受けやすいため、除去後に適切な対策を講じることで建物の美観を長期間維持できます。また、処理を行うことでタイルの剥離や浮きといった構造上のリスクを抑える効果も期待できます。ここでは代表的な処理方法と注意点を詳しく解説します。

吸水防止材による再発防止の効果

白華現象の再発を防ぐためには、目地モルタル部分に吸水防止材を塗布することが非常に有効です。吸水防止材は水の浸入を抑えることで、カルシウム成分が溶け出すのを防ぎます。これにより、タイルの裏側やコンクリート内部に水分が残りにくくなり、炭酸カルシウムが析出する条件を根本的に減らすことができます。さらに、浸透型の防止材であれば内部まで成分が浸透し、長期間にわたって防水層を維持できるのも大きなメリットです。

ただし、防止材の効果を最大限に発揮させるためには、塗布前に表面を十分に乾燥させ、白華の除去が完全に済んでいることが条件となります。もし粉状の残留物が残っていると、防止材が均一に浸透せず、部分的に効果が弱まることがあります。そのため下地処理の徹底は欠かせない工程です。

施工不良による不具合と正しい対処法

吸水防止材や保護材を使用する際に施工不良があると、期待した効果が得られないばかりか新たなトラブルを引き起こす場合があります。例えば、中和処理が不十分なまま塗布すると、表面にべたつきや濡れ色が発生し、美観を損なう原因になります。また、高圧洗浄を怠った場合は酸性洗浄剤が残り、白い靄状の汚れが再び浮き出す可能性もあります。

このような不具合が起きた際には、シンナー拭きや希釈した酸性洗浄剤での再洗浄といった再処理による修正が必要です。さらに、部分的に効果が弱まっている箇所には再塗装を行うことで均一な仕上がりを取り戻すことができます。重要なのは、施工手順を正しく守り、防止材の特性と反応を理解した上で作業することです。これにより、白華現象を長期的に抑制し、タイルやコンクリートの耐久性を高めることが可能になります。

白華現象を見つけたときの点検と専門業者への相談

タイルやコンクリートに白華現象が現れた場合、まず重要なのは状況を正しく見極める点検です。軽度の白華であれば見た目の美観が損なわれる程度で済みますが、進行するとタイルの剥離や鉄筋の腐食といった深刻なトラブルに発展することがあります。そのため、気になる症状を確認した際には、早い段階で専門業者に相談することで建物の寿命を延ばすことが可能になります。点検と相談を習慣化することが、長期的に大きな修繕費を防ぐ最も効果的な対策です。

DIYで対応できるケースと専門業者が必要なケース

白華現象には、DIYで解決できるものと専門業者に依頼すべきものがあります。例えば、発生初期の白華はブラシやメラミンスポンジで擦り落とすだけで除去できることも多く、ホームセンターで販売されている酸性洗剤を薄めて使用する方法でも対応可能です。ただし、白華が固結して層を形成している場合や、ひび割れやタイルの浮きが見られる場合は、DIYでは不十分です。このようなケースでは内部に水分が浸透している可能性が高く、放置すると建材の劣化が加速します。特に外壁や大規模なタイル施工部分では、作業に高所作業や特殊な薬剤処理が必要になるため、専門業者の点検を受けて適切な除去や補修を行うことが重要です。

定期点検と早期発見の重要性

白華現象は美観を損なうサインであると同時に、雨水浸入や経年劣化の兆候でもあります。したがって、発生を放置するのではなく、定期的に建物を点検し、症状を早期に発見することが大切です。定期点検を行えば、白華の進行度を把握でき、小規模な補修で済む段階で対応できる可能性が高まります。また、早期対応は建物全体の維持管理コストを抑えることにもつながります。特に住宅やマンションの外壁は日常的に目に入る場所であるため、年に1度程度は専門業者による外壁診断を依頼するのがおすすめです。専門家の視点で診断を受けることで、白華現象だけでなくひび割れや防水層の劣化といった他の問題も同時にチェックでき、安心して暮らせる住環境を守ることができます。

まとめ:白華現象の理解を深めて、輸入タイル選びを安心へつなげる

ここまでお読みいただき、白華現象(エフロレッセンス)の正体と発生メカニズム、そして除去や防止の考え方を押さえていただけたと思います。白い筋や粉は見た目の問題に見えますが、水の動きや目地の状態を示すサインでもあります。正しい知識があれば、施工前の配慮や施工後の手入れで、日々の暮らしを気持ちよく保てます。タイルスタイルは、輸入タイルの楽しさと実用性を両立させるために、選び方からメンテナンスまで丁寧にご案内します。

購入のご案内:用途から選べるラインアップ

白華現象は正しい設計と手入れでコントロールできます。安心して用途に合う輸入タイルを選んでいただけるよう、カテゴリーからの絞り込みをご用意しています。色・質感・サイズを比べて、空間の雰囲気にぴったり合う一枚を見つけてください。

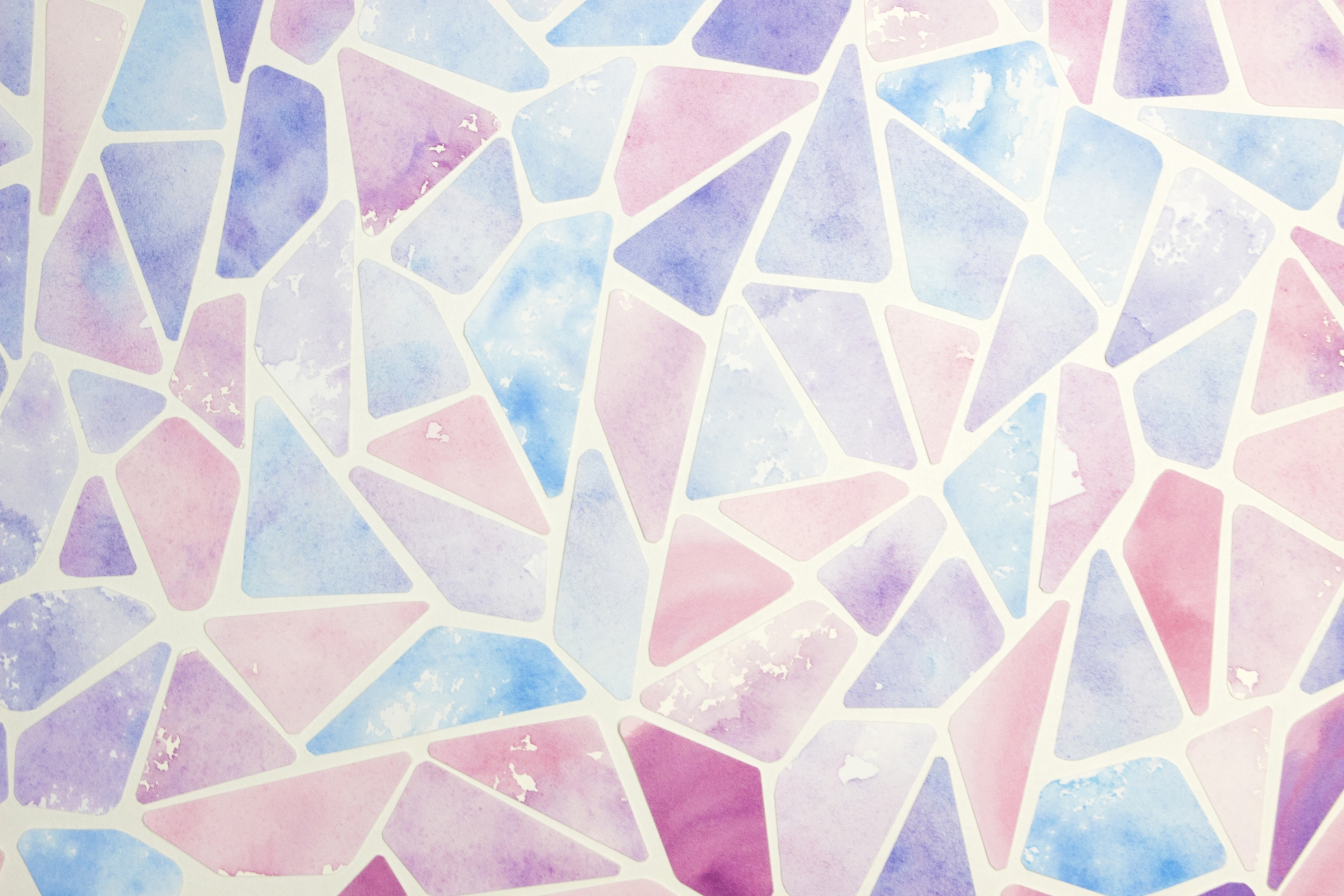

サンプル請求:色と質感を手元で確認

画面上の色と実物の色は、光の条件で印象が変わります。失敗を減らす近道は、サンプルで色と質感を確認することです。張る場所の光、周辺素材、目地色との相性を、実際の空間で落ち着いてチェックしてください。サンプルは複数色の同時請求が可能です。